Introduction d’Alban Bogeat :

« Mme la Ministre, chère Élisabeth Moreno,

Mme la Sénatrice, chère Mme Pauline Martin

M. le Sénateur, cher Mickaël Vallet,

Chers Membres du Cercle Richelieu Senghor,

Chers Amis du Cercle,

Je suis ravi de vous accueillir, nombreux (nombreuses), pour cette soirée du Cercle RS, espace d’échange et de réflexion sur la francophonie et le dialogue des cultures. Nous honorons aujourd’hui une grande figure de la francophonie : Joséphine Baker, à l’approche de la Journée internationale des droits des Femmes.

Je voudrais remercier chaleureusement notre orateur, M. Laurent Kupferman, essayiste et chroniqueur littéraire, initiateur de la pétition « Osez Joséphine ! », à l’origine de son entrée au Panthéon en 2021. Il a aimablement répondu à notre invitation, et a choisi pour thème : « Joséphine Baker, héroïne de l’universalisme »

Je précise que je prononce Joséphine Baker à la française car c’est comme cela que je l’ai toujours entendu appeler de son vivant. Et je pense que c’est aussi comme ça qu’elle souhaitait être nommée, après avoir choisi la nationalité française.

J’ai écouté plusieurs interviews d’elle, notamment une de 1966, à la veille de son départ pour Dakar où elle était invitée par le Président Senghor à participer au festival des arts nègres. Elle sortait d’une grave opération mais tenait absolument à faire le voyage, pour retrouver celui qu’elle nomme son « grand ami Senghor ». Elle partageait avec lui sa quête de l’universel et sa passion pour l’Art, pas seulement africain, l’art en général, qui (dit-elle) n’a pas de frontière, qui unit les peuples du monde, et constitue la meilleure façon pour les hommes de se comprendre.

Le monde en a bien besoin aujourd’hui !

Je n’empièterai pas davantage sur le sujet de notre orateur.

Il est d’usage à ce stade que je dise un mot de l’actualité du Cercle.

Aujourd’hui je remplacerai cela par un message d’adieu à une grande écrivaine francophone qui vient de nous quitter : la romancière acadienne Antonine Maillet, lauréate du Prix Goncourt 1979 pour son roman Pélagie la charrette, décédée à l’âge de 95 ans. Et cette disparition nous touche particulièrement car Antonine Maillet fut notre invitée d’honneur le 6 novembre 2017…et c’était le 1er dîner que j’organisais en tant que président du Cercle RS…

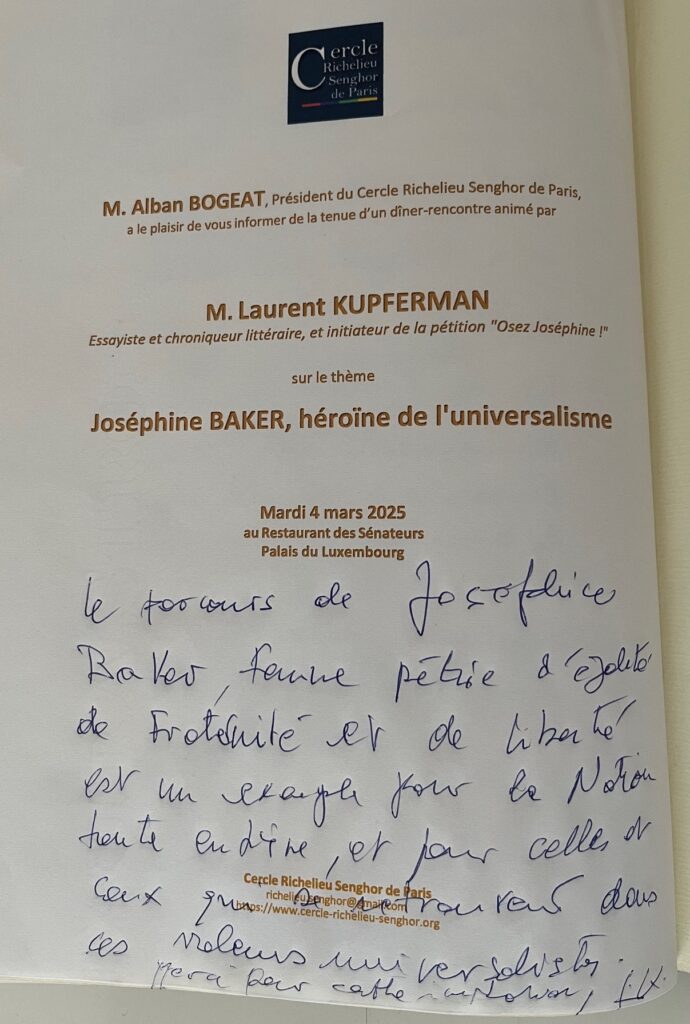

Elle a inscrit dans notre livre d’or une très émouvante dédicace, que je souhaite vous lire en guise d’hommage. Mais au préalable je me dois d’en préciser le contexte.

Antonine Maillet était acadienne…

Qui sont les Acadiens ? des descendants d’immigrants français, originaires principalement de la région Poitou-Charentes, arrivés à partir de l’an 1600 sur la côte Est du Canada, aujourd’hui Nouveau Brunswick et Nouvelle Écosse. Un peuple paisible de petits paysans qui se sont employés à valoriser une terre rude, une région marécageuse, et se sont trouvés brutalement chassés de chez eux en 1755 par le gouverneur anglais, jetés à la mer sur des embarcations de fortune. Les plus chanceux ont échappé au naufrage et réussi à gagner la Louisiane, où ils sont devenus les Cajuns. Certains ont tenté par la suite de rentrer en Acadie, et c’est l’épopée décrite dans Pélagie la charrette.

Pourquoi les Acadiens ont-ils été chassés brutalement de leurs terres? parce qu’ils ont refusé de prêter allégeance à la couronne britannique, ce qui les aurait amenés à être mobilisables dans l’armée anglaise pour combattre d’autres Français, ceux du Québec.

2ème préalable, une anecdote racontée par Antonine Maillet lors du dîner :

A l’âge de 5 ans, elle a fait sa rentrée scolaire au Québec, et les autres écolières se sont moquées de sa façon de parler. « T’es pas québécoise, t’es pas anglaise, en somme tu es quoi ? »… De retour à la maison, sa mère lui dit : réponds-leur que tu es Acadienne… MAIS…ajouta sa mère… l’Acadie n’existe plus… la jeune Antonine a fondu en larmes, marquée à vie (elle avait 88 ans lorsqu’elle nous a raconté cela…)

Ayant situé le contexte, je peux maintenant vous lire sa dédicace :

« Aux Français de France et de la Francophonie qui englobe la planète tel un collier de perles rares, la petite Acadienne qui, à cinq ans, pleurait sa France et son passé perdus, rêvait de les retrouver tous deux un jour et ce soir en racontant l’Acadie au Cercle Richelieu Senghor comprend enfin qu’elle vit ses retrouvailles. Merci à la France »

Je tenais à vous lire, avec beaucoup d’émotion, cette dédicace en hommage à Antonine Maillet, décédée le 17 février dernier.

Maintenant, en ouverture de cette soirée consacrée à Joséphine Baker, je voudrais donner la parole à notre amie Mme Élisabeth Moreno, ancienne ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances.

J’ai beaucoup d’admiration pour Élisabeth Moreno, pour son parcours depuis qu’elle a quitté son archipel natal des îles du Cap Vert (au large du pays de LS Senghor).

Un parcours à travers les continents, à la croisée des secteurs privés, publics et associatifs, tour à tour dirigeante d’entreprise ou ministre de la République.

Mais ce que j’admire peut-être le plus chez Élisabeth Moreno, c’est sa dimension humaine et son engagement pour de nobles causes : place des femmes dans la société, lutte contre les exclusions, contre les discriminations…

Chère Élisabeth, votre présence ce soir me semblait une évidence, et quand je vous ai sollicitée, vous ayez immédiatement répondu très chaleureusement, j’en suis très honoré et très touché.

Je voudrais maintenant évoquer le hasard heureux d’une rencontre en rapport avec notre thème du jour. En octobre 2012, j’ai assisté, en compagnie de mon épouse, au spectacle d’une chanteuse de jazz originaire de la Barbade, auteur-compositeur qui puise son inspiration dans la musique des Caraïbes et reprend aussi des chansons françaises, notamment d’Edith Piaf et de Joséphine Baker. Une voix magnifique et un moment d’émotion quand elle a appelé sur scène deux des fils de Joséphine Baker.

Il m’a donc semblé tout naturel de l’inviter ce soir (sans savoir si elle se trouvait en France) et quelle magnifique surprise de recevoir en retour une réponse très chaleureuse, et d’apprendre – ce que j’ignorais totalement – qu’avec son compagnon Dr Samuel Roblin (dont je salue la présence parmi nous), elle avait repris le domaine des Milandes, en Dordogne, déterminée à y faire revivre le rêve de Joséphine Baker.

… N’est-ce pas merveilleux ?

Cette chanteuse, elle s’appelle Rosemary Phillips… et je voudrais lui donner la parole…

Tout à l’heure nous donnerons la parole à notre invité, M. Laurent Kupferman, mais auparavant je vous laisse à vos échanges que je souhaite chaleureux et enrichissants…

Chers Amis,

Le moment est venu de donner la parole à notre orateur, M. Laurent Kupferman.

Auparavant, je me dois de vous dire que le thème de cette soirée m’a été suggéré par une amie qui m’est chère, Madame Claude Vivier le Got, présidente de le FEDE (en clair…), fidèle membre et administratrice du Cercle Richelieu Senghor. Malheureusement elle est retenue à l’étranger ce soir, et c’est son époux M. Michel Lepoix qui la représente. »

Présentation de l’intervenant par Claude Vivier le Got :

« Laurent Kupferman est un Défenseur des valeurs républicaines et artisan de mémoire.

Chers amis du Cercle Richelieu Senghor, défenseurs de la langue française et des valeurs qu’elle véhicule,

C’est avec une immense fierté que je m’adresse à vous aujourd’hui pour évoquer le parcours remarquable de mon ami Laurent Kupferman, dont l’engagement a permis d’écrire une page majeure de notre histoire contemporaine.

Né le 19 janvier 1966 à Paris, Laurent a suivi un triple cursus en Droit à Paris II-Assas, en Théâtre et en Chant, reflétant déjà cette richesse intellectuelle et culturelle qui caractérise son parcours. Sa carrière, débutée dans l’administration culturelle, l’a mené à cofonder l’Orchestre Symphonique d’Europe, puis à occuper des fonctions de conseiller au Cabinet du Ministre de la Culture et de consultant à l’UNESCO, où il a notamment œuvré à la lutte contre le VIH au Nigeria à travers la production d’un film de sensibilisation.

Essayiste prolifique, il est l’auteur de plusieurs ouvrages qui témoignent de son attachement aux valeurs républicaines : « Trois Minutes pour comprendre la République Française » co-écrit avec Jean-Louis Debré, « Les aventuriers de la République » en collaboration avec Jacques Ravenne, et « Rassembler » paru en 2021. Son engagement pour la transmission s’étend également au domaine audiovisuel, avec la réalisation du documentaire « Joséphine Baker, un destin français ».

Mais c’est sans doute son rôle dans la panthéonisation de Joséphine Baker qui illustre le mieux la force de ses convictions. En 2019, alors que peu y croyaient, Laurent lance la pétition « Osez Joséphine » sur Change.org, initiant un mouvement qui aboutira, deux ans plus tard, à l’entrée de Joséphine Baker au Panthéon – première femme noire à recevoir cet honneur. Ce qui caractérise Laurent, c’est cette capacité unique à tisser des liens entre les époques, à faire dialoguer la mémoire et le présent.

Son influence s’étend bien au-delà de cette réalisation majeure. Chroniqueur reconnu, il a contribué à l’hebdomadaire Marianne, animé une série sur la République pour France Culture, et participé à de nombreuses émissions sur les grandes chaînes nationales. Il est également l’auteur, avec Christine Simeone, d’une quinzaine de podcasts pour la candidature de Clermont-Ferrand comme capitale européenne de la Culture.

Aujourd’hui Directeur de la Communication de la Fédération Française Sésame Autisme, Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres depuis 2021, et lauréat du Prix Laïcité-mention droits Humains 2022, Laurent Kupferman incarne, par son action et sa pensée, l’idéal d’une République vivante, capable de se réinventer sans renier ses fondements.

Au sein du Cercle Senghor, où nous œuvrons pour la promotion de la francophonie et de ses valeurs humanistes, son engagement résonne particulièrement. Il nous rappelle que la langue française n’est pas seulement un outil de communication, mais un vecteur d’émancipation et de fraternité universelle.

Nous lui devons, collectivement, d’avoir enrichi notre patrimoine républicain d’une figure qui transcende les frontières et incarne l’universalisme dans sa forme la plus lumineuse et je le remercie d’être parmi nous ce soir. »

Discours de Laurent Kupferman :

« Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Chers amis et membres du Cercle Richelieu Senghor,

Nous sommes réunis aujourd’hui en ce lieu d’histoire au cœur de la République, pour rendre hommage à une femme dont l’existence fut une ode vibrante, et inspirante à la liberté et à la fraternité : Joséphine Baker. Figure inoubliable du music-hall, héroïne de la Résistance, militante des droits civiques, elle incarne, mieux que quiconque, cette idée si précieuse de l’universalité à la française.

Cet hommage revêt une dimension particulière cette année. Nous commémorons en effet le 50e anniversaire de sa disparition et nous nous apprêtons à célébrer, en 2025, le centième anniversaire de la Revue Nègre, ce spectacle qui révéla au monde son génie artistique et son audace. Ces anniversaires ne sont pas uniquement de simples repères dans le temps : ils nous invitent à réfléchir à l’héritage que Joséphine Baker nous a légué, à la pertinence et à l’actualité de son message, en particulier dans ces moments troubles, où nos valeurs sont attaquées.

Au XVIIIe siècle deux modèles républicains émergent et aspirant à L’universalité. Celui des Etats-Unis d’Amérique et celui de la République française. S’ils sont tous les deux imprégnés du mouvement des Lumières, par le biais de George Washington, de Lafayette et de Benjamin Franklin pour les États-Unis d’Amérique, ils sont dès l’origine de nature différente, notamment par leur rapport au fait religieux. L’universalisme à l’américaine a pour ADN le Mayflower, cette traversée des pères pèlerins en 1620, qui fuit une Europe qui ne leur permet plus de pratiquer leur religion à leur manière. Inversement la France propose un modèle dans lequel la séparation du fait religieux et de la vie politique sera de plus en plus affirmée. C’est la promesse d’émancipation faite en 1789, renforcée en 1905 par la laïcité, et renouvelée chaque jour par celles et ceux qui font la France, en acceptant de partager un destin collectif au-delà de leurs différences.

Joséphine Baker fut, par excellence, une citoyenne de cet universalisme. Née dans l’Amérique ségrégée du début du XXe siècle, elle est née le 3 juin 1906 à Saint Louis dans le Missouri, elle trouva en France une patrie d’adoption, un pays qui lui permit d’être reconnue pour son talent avant tout, et non jugée par la couleur de sa peau. Elle cesse d’être une simple couleur de peau et est regardée enfin comme une personne.

Métisse, Joséphine Baker a dû, dès son plus jeune âge, naviguer entre des mondes qui refusaient souvent de la reconnaître pleinement comme l’une des leurs. Cette double ascendance a contribué aux difficultés qu’elle a rencontrées pour trouver son unité et sa place dans un monde qui honnit trop souvent la différence. Mais c’est aussi ce qui lui a donné cette force unique, cette capacité à transcender les barrières et à embrasser un combat qui dépassait sa propre personne.

À Paris, elle ne fut pas seulement une icône du music-hall, elle fut une pionnière de la modernité, une femme libre dans son art comme dans sa vie. La Revue Nègre, en 1925, marqua un tournant. Plus qu’un simple spectacle, c’était une déclaration de liberté artistique, une subversion des stéréotypes, une démonstration éclatante que l’art n’a pas de frontières. Ce titre, qui reflétait une vision exotisante de la culture noire, fut transcendé par Joséphine Baker, qui en fit une affirmation de puissance et de liberté, en écho aux idées que développera plus tard Léopold Sédar Senghor à travers la Négritude.

Car il y a un lien entre la scène de Joséphine Baker et la pensée de Senghor : celui d’une culture noire assumée, réinterprétée et revendiquée comme un apport fondamental à l’universalité. En brisant les clichés et en imposant son art dans les plus grands temples de la culture occidentale, Joséphine Baker anticipait, à sa manière, cette reconnaissance d’une identité noire, non plus enfermée dans l’exotisme, mais pleinement contributrice à l’humanisme universel.

Mais l’universalité à la française, dont elle fut une figure éminente, n’est pas simplement une ouverture au monde ; c’est une autre vision du monde, qui diffère de celle portée par les États-Unis d’Amérique, pays où elle est née. Là où le modèle américain repose sur le multiculturalisme, le communautarisme la France a choisi une autre voie : celle d’une République une et indivisible, où chaque citoyen, quelle que soit son origine, est avant tout membre d’une communauté nationale partageant un même destin. Joséphine Baker a trouvé en France cette promesse d’émancipation par l’universalisme, une promesse qui, si elle reste parfois un idéal à atteindre, n’en demeure pas moins une boussole d’inspirer celles et ceux qui désirent être ensemble.

Mais Joséphine Baker n’était pas qu’une artiste. Elle est aussi une incarnation du patriotisme, elle qui devint française en 1937, par son mariage avec Jean Lion Lévy. Dès la déclaration de guerre en septembre 1939, elle s’engage sans hésitation dans les armées françaises, servant la France avec dévouement et courage. Elle met sa célébrité, sa fortune et sa vie même au service de la lutte contre la barbarie nazie, s’illustrant comme agent du contre-espionnage, messagère des forces alliées et résistante active. Son engagement illustre parfaitement ce qu’est le patriotisme : non pas un repli sur soi, mais un attachement à une idée, à des valeurs, à un projet collectif.

Après la guerre, loin de s’arrêter, son combat continua. Elle embrassa pleinement son rôle de porte-voix de l’universalisme, prenant fait et cause pour les droits civiques aux États-Unis, marchant aux côtés de Martin Luther King, portant haut la voix de la justice et de l’unité entre les peuples.

Invitée à prendre la parole par le pasteur Martin Luther King lors de la célèbre Marche de Washington en 1963, elle s’exprime en uniforme de l’armée française, arborant fièrement ses décorations gagnées pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle prononce alors ces mots bouleversants :

« Je dois vous dire autre chose : quand j’étais jeune à Paris, il m’est arrivé d’étranges choses. Des choses que je n’avais jamais vécues. Quand j’ai quitté Saint-Louis il y a très longtemps, on m’avait fait monter dans le dernier wagon. Vous savez tous ce que cela signifie. Mais quand j’ai fui dans un autre pays, je n’ai plus eu à faire cela. Je pouvais manger dans n’importe quel restaurant, je pouvais boire un verre à ma guise, je n’avais pas à aller dans des toilettes réservées aux gens de couleur, et je dois vous dire que c’était très agréable, je m’y suis habituée, cela m’a plu et je n’avais plus peur que quelqu’un se mette à me crier dessus pour me dire : “Toi, la Négresse, tu vas au bout de la queue.” J’utilise très rarement ce mot. Mais vous savez qu’on l’a employé très souvent à mon égard. »

Une fois revenue dans le public un journaliste de la télévision américaine lui demande « Quel effet cela vous fait il Madame d’être l’icône du peuple noire ? » interloquée Joséphine Baker répond « I beg your pardon ? » Le journaliste lui repose la question et elle lui répond « mais Monsieur il n’y pas de peuple blanc, il n’y a pas de peuple noir, il y a le genre humain ». On ne saurait mieux dire ce qu’est la vision de l’universalisme républicain et français.

Son engagement ne fut pas seulement politique, mais aussi profondément humain. Sa « tribu arc-en-ciel », cette famille de douze enfants venus de tous les horizons, fut une démonstration par l’exemple de la force de la fraternité. Elle voulait prouver que l’on pouvait transcender les héritages et fait sienne la maxime d’Antoine de Saint Exupéry « si tu es différent de moi, loin de me léser, tu m’enrichis ». Joséphine Baker, c’est le visage d’une France qui unit et non qui divise, d’une République qui réunit et non qui exclut. Son entrée au Panthéon en 2021 n’était pas un simple hommage rendu à une grande artiste ou à une résistante, c’était la reconnaissance d’un modèle, d’une façon d’être français : celui de l’engagement, du courage et de la fraternité. Alors, aujourd’hui, alors que notre société est traversée par des doutes et des tensions, son message résonne plus que jamais. Elle nous rappelle que l’identité nationale ne se fige pas, qu’elle ne se ferme pas sur elle-même, mais qu’elle s’enrichit dans l’ouverture et la transmission. Elle nous enseigne que notre devoir, en tant que citoyens, est de prolonger son combat, de faire vivre l’idéal universaliste qui a fait la grandeur de la France. Joséphine Baker disait : « Je veux montrer au monde que la fraternité universelle n’est pas une idée vaine. » Ne la décevons pas. Vive la République, vive la France, et vive la mémoire de Joséphine Baker ! »